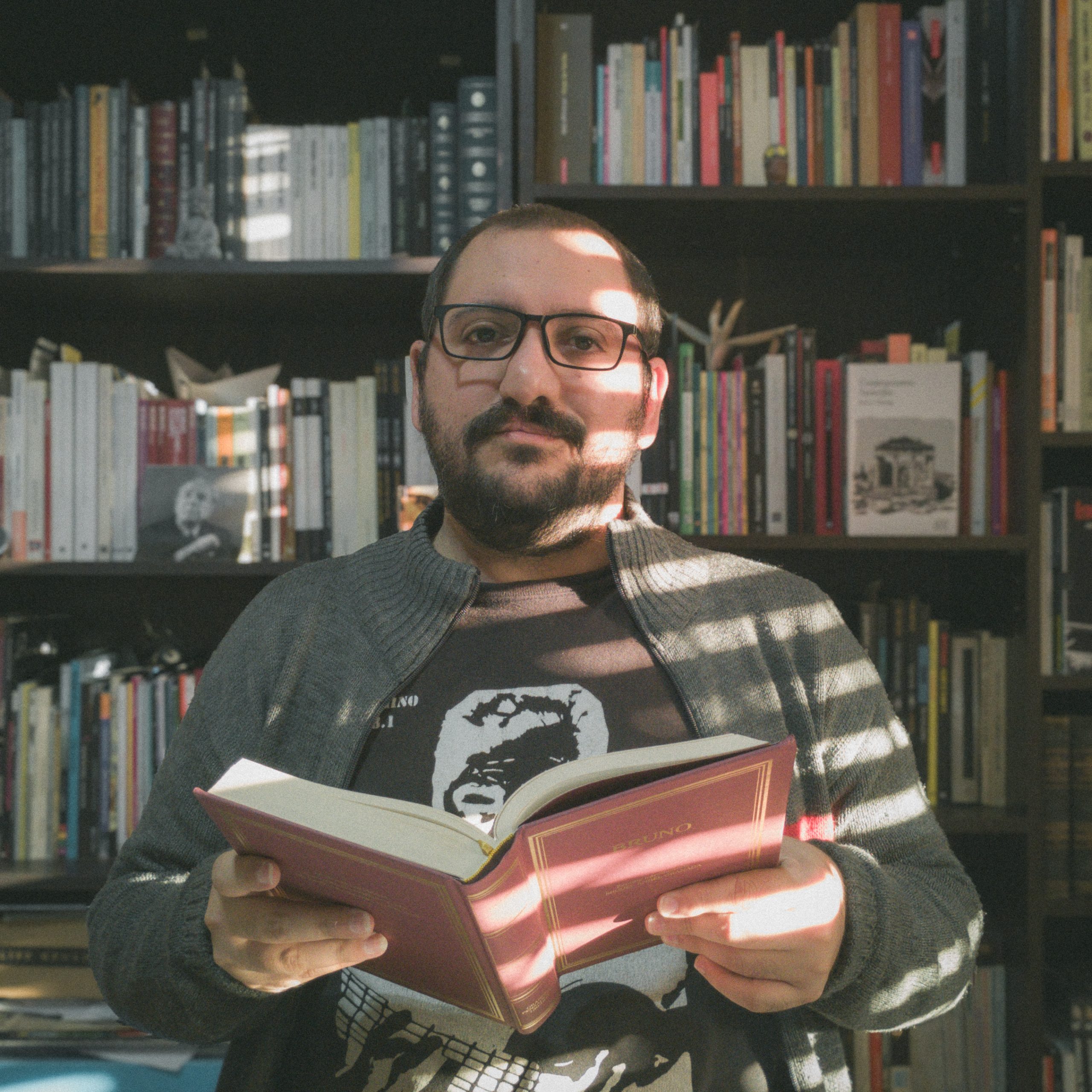

Por Martin. B Campos (@martinb.campos) escritor y editor.

¿Qué nos sucede a nosotros, como ciudadanos de a pie, cuando nos encontramos frente a una decisión, cualquiera sea su naturaleza?

Me resulta casi imposible empezar esta suerte de ensayo sin juntarle en la volteada un sentimiento de pesadez o de cansancio. Atribuyo esta pesadez, este tedio profético, al hecho de tratar un problema ya muy manido, muy pensado y repensado, y del que muy pocas veces se saca algo nuevo, o algo que tonifique y motive, más bien uno se vuelve un poco desganado. Es la misma sensación de las reuniones en las que el tema principal es el recuerdo, pero no el recuerdo viejo, aquel en desuso que quedó en la estantería de la memoria juntando polvo sobre su brillo, sino el recuerdo reciente, recuerdo revisado, aburrido por la frecuencia del uso, recuerdo apurado por el tedio o la incomodidad y no por la emoción de revivir una alegría. La tarea de buscar algo distinto es empinada, pero espero salir indemne y regalar a quien me leyere algo más que tiempo baldío.

Tan viejo es este dilema como vieja es la vanidad del hombre, y esta comparación no es caprichosa. Quiero decir que para que apareciera un dilema semejante, fue necesario que al hombre le hubiera preocupado lo que representaba. Si bien cualquier lector, avezado o no avezado en filosofía, conoce, ya de oídas, ya por obsesión, el dilema, no creo que esté de más repasar las concepciones previas y plantear algunas preguntas. Nada es más sencillo para el hombre que elegir algunos puntos de vista, un puñado de opiniones, y pulirlos hasta el brillo, llenarlos de retórica, de dialéctica, de espejos de colores, y preparar un armamento de falacias ad academicismo latino que aparente sabiduría contra las opiniones ajenas. En este mundo es muy fácil tener la razón para quien es rápido con las palabras, lo difícil es saber hasta qué punto la razón se identifica con la realidad, hasta qué punto no nos mentimos a nosotros mismos sin darnos cuenta, o, lo que es peor, con plena conciencia de ello. En palabras de Platón (Apología de Sócrates), para que se me entienda:

¿Cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe?

Cuando Sócrates conversaba con los artesanos, se dio cuenta de que estos eran maestros en su arte, pero ignorantes en el resto de sus actividades. Creían que por ser maestros en una disciplina esa maestría se transfería automáticamente al resto de las áreas, ¿no resulta, acaso, conocido, contemporáneo y cercano este error? En la actualidad se conoce como sesgo profesional. Entonces, reconocer lo que no se sabe ahora se nos bosqueja como un paraje un poco más seguro que una conclusión apresurada. Al menos como punto de partida. No se puede edificar sobre ruinas sin antes quitarlas del paso.

Podríamos definir el libre albedrío como la creencia de aquellas doctrinas filosóficas de que somos capaces de elegir y obrar de manera autónoma, independiente de cualquier causa precedente y propiciatoria. Por otra parte, el determinismo es la creencia filosófica que considera cualquier acción como el producto de una causa anterior, inmediata o no inmediata, pero sin la cuál la acción no hubiera podido concretarse.

Ahora, ¿qué nos sucede a nosotros, como ciudadanos de a pie, cuando nos encontramos frente a una decisión, cualquiera sea su naturaleza? Supongamos que estamos en el supermercado y tenemos que elegir entre dos marcas de atún, ambas del mismo precio, ninguna destaca por nada en particular, tienen el mismo volumen y el mismo color, ¿con qué criterio elegimos? ¿Qué elegiría un librealbedrista? ¿Qué elegiría un determinista? ¿Afecta una decisión práctica, cierta posición metafísica? La libertad es algo que podemos sentir, en todo caso.

Todo dilema consta de dos proposiciones contrarias e irreconciliables. Claramente no vemos por las calles gente que se declare librealbedrista y determinista a la vez, ¿cómo justificar semejante posición sin ser trasladado de urgencia al primer hospital de salud mental que apareciera en el mapa?

Supongamos la forma lógica del libre albedrío:

Los seres humanos no son causados

Juan es un ser humano

Juan no es causado.

Ahora para los deterministas:

Todas las cosas son causadas por algo

Juan forma parte de todas las cosas

Juan es causado por algo.

Ahora, todos sabemos que un dilema se resuelve cuando se desvela la falsedad de una premisa, lo cual demuestra que la otra proposición es la que se reconcilia mejor con la realidad. ¿Una de las dos se reconcilia mejor con la realidad? Uno de los argumentos que han surgido a favor del libre albedrío es que hay una fuerza externa, un Dios todopoderoso o como se le prefiera llamar, que pone sobre nuestras almas, sobre nuestra conciencia, la capacidad de elegir, frente a la inmensa maquinaria de relojería que es el resto del universo. Por otra parte, a favor del determinismo, se argumenta que todo en el universo atiende ciertas leyes mecánicas e indiscutibles. Todo en el universo está predestinado como el recorrido de la sangre por las venas. Lo que sucede es que son tantas las causas y los efectos que habría que tener en cuenta para poder vislumbrar el futuro, que nos hacemos la ilusión de decidir. Si una máquina pudiera conocer la información de cada átomo de nuestro cuerpo, desde luego que sería capaz de conocer nuestro próximo movimiento. El argumento es ilustrado con maestría por Asimov, en su cuento La última pregunta. Podemos saber dónde va a estar una estrella en cien años, pero, ¿podemos saber qué vamos a cocinar esta noche? De hecho, un dato que impresiona un poco es que una inteligencia artificial puede predecir nuestras decisiones con mucha exactitud y con muy pocos datos. Mientras más datos tenga, más exactitud. Quizá, para una IA con suficiente información, seríamos tan predecibles como un planeta vecino.

Ahora pensemos, por qué no, en algo tan abstracto y casi milagroso como son las ideas. Hace ya muchos más años de los que podemos contar con los dedos, Arquímedes de Siracusa, el matemático, corría desnudo al grito de Eureka tras haber resuelto el acertijo de la corona de oro. Para saber si la corona estaba compuesta de oro puro, se le ocurrió establecer una relación entre el volumen desalojado de un recipiente con agua y la fuerza que aparecía en contra de la misma, el empuje. Nació en él una idea. Podrá sonar inverosímil pero, ¿se imaginan un mundo en el que se pueda profetizar una idea? A las siete de la tarde, este muchachito, Alberto Einstein, concebirá la semilla de la relatividad. Claro que existiría cierta paradoja entre el pronóstico y la conciencia del pronóstico de quien fuera el descubridor descubierto. Un determinista diría que, como una idea surge del contacto entre dos imágenes o conceptos previos, en forma de metáfora, se podría pronosticar el encuentro y la novedad teniendo en cuenta parámetros como la personalidad, el carácter y las circunstancias del portavoz. Se nos hace difícil imaginar un mundo en donde incluso las ideas pudieran estar determinadas, pero no por complejo deja de ser posible y justificable. Lo imaginado también se podría explicar con una visión determinista, alegando que no podemos imaginar nada que no provenga de la realidad tal cual la percibimos (incluyendo recuerdos, sueños, anhelos, divagaciones), ¿podemos imaginar la nada? ¿el todo? ¿el tiempo? ¿la belleza? Esas cosas, esas abstracciones primigenias, a lo sumo se pueden sugerir, especular, pero debemos aceptar que son abstracciones que se sienten, que se experimentan, no admiten palabras. Si después decidimos relatar una anécdota en la que narramos nuestra experiencia de la nada, intentamos crear una alusión, una sugerencia, para que el otro pueda identificar en nuestras palabras el sentimiento que le dio origen. Si se pudiera plasmar sentimientos puros, abstractos, en los libros, supongamos, o en otro formato, desaparecería el arte, sería innecesario. O quizá no, quizá nos gusta el camino que atraviesan los personajes, verlos moverse, ponerse a prueba, esa complejidad que requiere tiempo y espacio, ¿qué sería de Edipo si su trágico destino no estuviera mediado por el relato, por las acciones en el tiempo? Tal vez la diferencia estriba en el tiempo; en que, mientras leemos una novela, o mientras miramos una película, se va estructurando un mundo nuevo en nosotros, un mundo con sus calles, sus escaparates, sus hombres, sus penas y sus alegrías. En ese mundo existe otro orden axiológico, al que no accede este otro mundo al que despertamos cada día. El mundo del libro no es diferente al otro porque ambos son capaces de excluirse mientras viven. Solo podemos sentir una cosa a la vez, la atención es pobre y necesaria, por eso podemos ver una película suspendiendo por un rato la conciencia de que después hay que lavar los pisos. Ahora, si se tuviera una emoción pura, supongamos, tristeza, ¿a qué mundo correspondería? ¿Por qué motivo la sentiríamos? Sería una tristeza hueca, inexplicable, existencial, sin complejidad lingüística.

Lo que se supone de fondo en la posición determinista, es que la materia es conocida y se amarra a unas leyes. Esas leyes son exactas. Pero, yo me pregunto y le pregunto al lector, ¿es, el mundo, un lugar exacto? Partiendo de la base de que una ciencia, una disciplina del conocimiento cualquiera, digamos, es tan acertado como sea la correlación con el mundo, con la experiencia, entonces, ¿expresan las matemáticas una correspondencia exacta con el mundo? Sabemos que la concepción de las matemáticas como el lenguaje de Dios proviene de los tiempos de Descartes, del fuerte olor a opio y a racionalismo. Pero se trata de un axioma, no de una prueba. Para no ser hipócrita, mi escepticismo también debe revisar las matemáticas.

Pensemos en la paradoja de Zenón, que no es tanto una paradoja sino más bien evidencia textual y geométrica de lo que hablo. Para ser breve, la paradoja consiste en una carrera entre Aquiles y la tortuga. Aquiles empieza atrás, la tortuga tiene un metro de ventaja. Comienza la carrera y ambos avanzan. Ahora, cuando Aquiles recorre el metro que le aventajaba la tortuga, la tortuga ya ha avanzado diez centímetros. Cuando Aquiles recorre estos diez centímetros, la tortuga ha recorrido un centímetro más, cuando… Y así hasta el infinito, de manera que Aquiles jamás alcanza la tortuga. Pero, a su vez, la carrera jamás terminaría. Y este detalle es importante. Sabemos que entre dos números enteros, por ejemplo, entre el tres y el cuatro, existe una infinidad de números infinitesimales, infinito. Sin embargo, sabemos que entre dos minutos de cierta hora, supongamos, entre los minutos tres y cuatro de la hora siete de un lunes estival, no existen infinitos instantes. Si así fuera, seríamos como aquel personaje de Kafka que jamás logra llegar al pueblo vecino porque no le alcanza la vida. En la paradoja de Zenón, los números no se corresponden con el tiempo abstracto, el tiempo que vivimos y sentimos, y del que no podemos escapar, el tiempo que nos empuja eternamente. Las matemáticas no expresan el tiempo más que como una sucesión de instantes truncos, como si se percibiera la vida en Fotogramas Por Segundo. De hecho, así es como funcionan los videojuegos y las películas, pero el ojo no es tan sofisticado como para apreciar la diferencia. Lo que sucede es que las matemáticas son tan avasalladoramente convenientes que parecen explicar el mundo de manera exacta. Lograron, incluso, crear una forma de entenderlo todo a partir de ceros y unos. Ahora, hasta la calculadora más potente recorta los números infinitesimales en cierto punto. Sería imposible para ella trabajar si no lo hiciera. El número Pi nunca será descubierto, porque también es infinito. Cuando los números tienden al infinito, dejan de explicar con precisión la realidad. ¿Existe el instante? ¿Existe el cero? ¿Existe el punto en el tiempo? No lo sé, pero existen sus consecuencias prácticas.

En fin, que cuando las matemáticas intentan expresar el tiempo, se ven obligadas a recortar su lenguaje, a ceder parte de su totalidad, y, por eso mismo, no es un lenguaje completo. Es otro axioma a menos que la existencia de las cosas tampoco se concrete totalmente a cada instante. Si fuéramos seres truncos, mutilados, quizá las matemáticas podrían explicarnos, aunque, ¿hay algo más mutilado que un ser humano? Vernos como una sucesión de existencias e inexistencias que jamás alcanzamos a percibir. No se me hace inverosímil la idea.

Pensemos, ahora, en otras posibilidades. Para que exista un dilema, primero debe existir una lógica que lo posibilite, que lo sugiera. Pero reflexionemos sobre otras formas de ver el mundo. ¿Eran libres los griegos? Para ellos existía el destino, quizá el origen dorado sobre cuyas ruinas hoy crece el determinismo gris que respiramos. El destino, en tiempos de los griegos, no se sentía como una cárcel, como una atadura. El destino era lo más importante. Si el destino de un hombre era luchar por un imperio, más le valía morir que flaquear en el campo de batalla. El destino era el cumplimiento de la identidad, del deber, el ejercicio de la virtud, y tenía un valor más alto que la vida. Mediante la virtud, los griegos intentaban estar a la altura de sí mismos. Nadie se preguntaba por la libertad como la entendemos en el dilema de hoy. Se debe entender que, para ellos, el destino no estaba asociado a una visión materialista de las cosas. La libertad existía en relación al cosmos, al estado, a uno mismo, pero no frente a la materia vista como un montón de ladrillos susceptibles de encastres finitos.

Pensemos en oriente. En muchas de las disciplinas orientales, la meditación es una actividad capital. En occidente tenemos el prejuicio de equivaler meditación a ocio, a tiempo perdido. Para aventurarnos a un rato de meditación, previamente tenemos que excluir la idea de que estamos perdiendo el tiempo. En oriente no es así, y no es así porque el concepto de utilidad también es diferente. La estructura de pensamiento es diferente y el valor de las cosas y de las actividades es diferente. Si la realidad que nosotros conocemos como realidad es ilusoria como lo es para ellos, ¿por qué la realidad interior tendría un grado de valor menor? Para nosotros, pasar una tarde mirando el pasto, un lago, un atardecer, es tiempo de ocio, tiempo perdido, no estamos haciendo dinero ni acumulando información. Para ellos, contemplar el exterior o el interior es lo mismo. Se contempla todo en conjunto, la utilidad no tiene que ver con lo que permite tener más cosas, sino con lo que genere o disuelva deseos. Para el oriental, quien más desea es el más pobre. Quien menos desea es el más rico. Todo esto en términos espirituales, claro. La ausencia total de deseo es lo que en el budismo se conoce como iluminación o Nirvana. ¿Dónde entra la libertad? ¿Qué valor tiene para ellos? Ellos tampoco diferencian entre sujeto y objeto. No existe el yo como tal, la personalidad es una ilusión. Existe la experiencia, hay una identificación total con las actividades; si leemos, somos el libro; si miramos un perro, somos el perro; si escuchamos el bosque, somos el sonido y el bosque. Nuevamente, ¿qué valor puede tener la libertad, para ellos? Quizá represente un deseo más, la vanidad de no querer ser efectos de otras causas, la humillación de ser necesidad y no contingencia. Un deseo por disolver.

Nadie ha explicado aún, que yo sepa, los fantasmas desde la posición determinista. Conozco dos personas, muy allegadas, que aseguran haber visto un fantasma. El hecho, a mi forma de ver, es verdadero. Sé que no tienen motivos para mentirme. Ahora, si fuera uno mismo quien viera el fantasma, y uno mismo estando solo, podría creer enseguida que está loco, o convencerse de que se trató de una ilusión óptica, un juego de luces, sombras y predisposición. Pero, ¿qué ocurre cuando existe otro testigo de nuestra locura? Si es poco probable que un individuo vea un fantasma, la probabilidad de que dos lo vean, en el mismo instante, es bajísima, si es que la estadística aplica al arte de contemplar fantasmas. Sin embargo, nadie los ha explicado. Los fantasmas no se pueden estudiar en condiciones de laboratorio porque no se pueden pronosticar, esperar. Es probable, también, que la ciencia llegase en algún momento al estudio de los fantasmas, pero no por interés en los fantasmas en sí, como entidades ontológicas, sino porque en la ciencia aparecería un descubrimiento, cierta manifestación de la energía o de la materia, que explicara fenómenos como los fantasmas. Mientras la ciencia no pueda explicar los fantasmas, son sus enemigos, o bien no existen, pero cuando los pueda explicar, si llegara el momento, se presentarán como la novedad. ¿Se imaginan una revista científica seria hablando de fantasmas? No sé si estaremos lejos.

¿Qué libertad nos queda, en suma? ¿Qué consuelo nos queda para la emoción, para el sentimiento ante una decisión que nos hace temblar? El destino de hoy, si lo hay, es un destino gris, sin virtud, árido de sentido, de honrarse a sí mismo en el orden del mundo. Hoy la exigencia es vivir más tiempo por el simple hecho de acumular más tiempo, es absurdo. ¿Qué valor tiene la vida? No me sorprendería un Dostoievski contemporáneo que escribiera la historia de un hombre que no se mata sencillamente por vanidad, porque los otros no pueden vivir más que él a pesar de que todos sus minutos sean tiempo de cadalso. ¿Qué libertad le quedaba a Kierkegaard antes del salto de fe? ¿A qué buscar en la teoría frente al vértigo de la libertad? ¿Qué hacer frente al conocimiento del deber, cuando uno se pregunta si es capaz de ser lo que deba ser o no ser nada? ¿Quién viene en nuestra ayuda? El dilema sigue ahí, pulcro, sin suciedades, pero, la razón no es la que siente. La razón es incapaz de explicar la vida. Cuando Boswell le preguntó a Johnson si era posible cualquier contingencia o si todo estaba determinado, este respondió:

Toda la teoría está en contra del libre albedrío; toda la experiencia, en su favor.

La teoría hacia la que ha caminado incansable el mundo occidental, claro está.

Quizá el final del libro ya esté escrito, yo me pregunto si debería importarnos. Quizá el final del libro ya esté escrito, no lo sabemos, pero cada uno elige si seguir leyendo hasta el final, si cerrar el libro, si quemarlo, si regalarlo. Quizá el final del libro ya esté escrito. Quizá no.

Deja una respuesta